沖縄の豚食文化の歴史

琉球王朝時代の豚文化の起源

沖縄における豚肉文化の起源は、14世紀頃の琉球王朝時代に遡ります。

当時、中国との冊封関係を持っていた琉球王朝では、中国からの使者である冊封使をもてなすために豚肉が導入されました。

豚はその栄養価の高さや味わいから次第に広まり、王宮の宴席だけでなく、庶民の間にも重要な食材として定着していきました。

この時期に沖縄の食卓に欠かせない存在となった豚は、後に「鳴き声以外全て食べる」という文化の象徴となるほど深く愛されるようになります。

豚の重要性を示す言葉「鳴き声以外すべて食べる」とは?

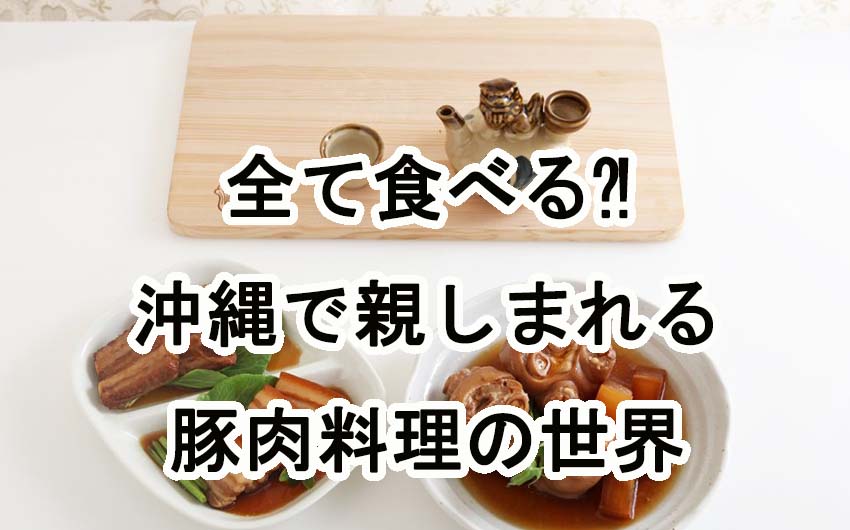

沖縄の豚食文化を語る上で欠かせない言葉が「鳴き声以外すべて食べる」です。

これは豚のすべての部位を無駄にせず活用する精神を象徴した表現であり、沖縄料理の特徴でもあります。

例えば、豚の肉はもちろんのこと、皮、内臓、骨まで食材として使用されます。豚足(テビチ)や豚耳(ミミガー)、さらには骨を煮込んで出汁を取るなど、食材を余すことなく活用することで命に感謝し、資源を大切にする心が表れています。

この徹底した利用法は他地域には見られない沖縄独自の文化といえるでしょう。

他地域との違い:日本本土と沖縄の豚肉利用

日本本土と沖縄の豚肉利用には大きな違いがあります。本土では、豚肉は主にロースやバラ肉といった一部の部位が使われることが多いですが、沖縄では「鳴き声以外はすべて食べる」の言葉通り、豚の頭や内臓、皮、足など、あらゆる部位を料理に活用します。

また、調理法や味付けも異なり、沖縄では醤油や砂糖を使った甘辛い煮込み料理や、骨付き肉を使ったスープなどが広がっています。地方の気候や歴史的な背景も関係し、豚肉を生活の中心に据えた独自の文化が形成されています。

沖縄で豚肉文化が発展した背景

沖縄で豚肉文化が発展した背景には、地理的条件と歴史が関係しています。

沖縄は小規模な島々からなる地域で農業資源が限られていたため、効率よく栄養を補える豚が生活を支える重要な家畜として飼育されました。

また、亜熱帯気候で食材の保存が難しい環境において、豚肉を塩漬けにしたり、燻製にしたりする技術が発展しました。

さらに、冊封使の文化交流を通じて中国の調理法や豚肉利用の知恵が持ち込まれたことも、大きな影響を及ぼしました。これらの背景が、沖縄独自の豚肉食文化の発展に寄与しています。

現代に受け継がれる豚肉文化の魅力

沖縄の豚肉文化は現代でも深く根付いており、多くの家庭や飲食店でその伝統が受け継がれています。

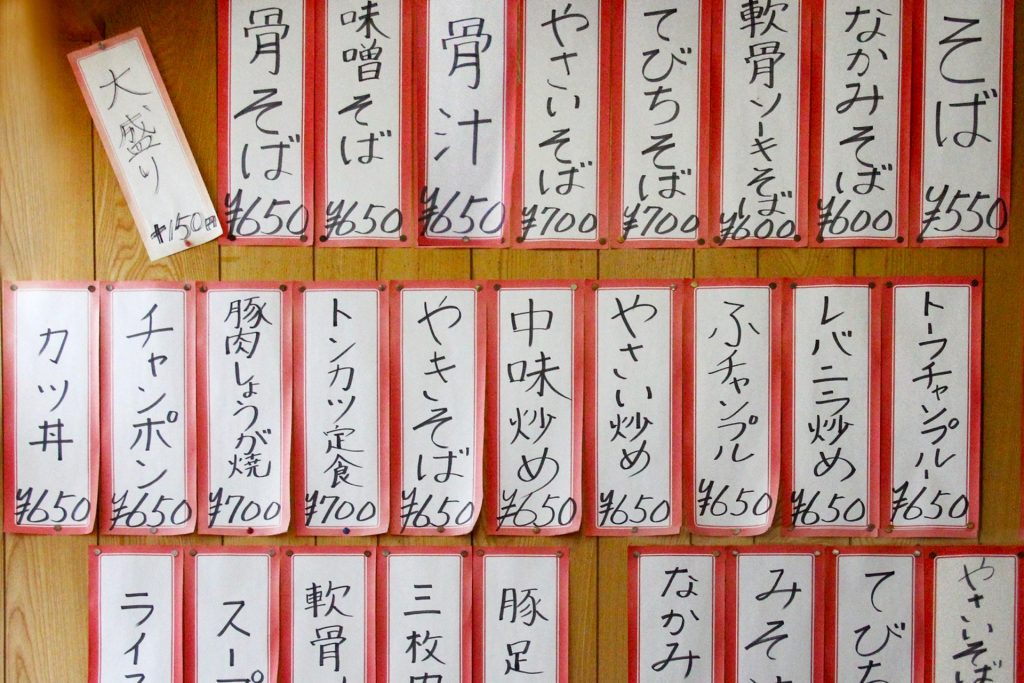

例えば、ラフテーやソーキそば、中味汁など、代表的な料理には豚肉の魅力が存分に生かされています。

また、近年では沖縄の豚肉料理が観光客の間でも人気を博しており、その独自性が注目されています。

さらに、単に食材としての活用にとどまらず、豚肉文化を通じて命を大切にする心や、地域の伝統を未来に継承していくことの重要性が見直されています。このように、沖縄の豚肉文化は地域のアイデンティティとして、輝き続けています。

鳴き声以外全て食べるとは?豚肉活用の実態

頭から足まで:部位ごとの具体的な食材活用例

沖縄の豚肉文化では「豚は鳴き声以外全て食べる」という言葉があるように、豚のほぼすべての部位が活用されます。

例えば、豚の頭部からは「チラガー」と呼ばれる料理が作られ、骨もだし取りに使われます。

さらに、ロースやバラ肉はラフテーやソーキそばの具材として、もも肉はチャーシューや煮込み料理に適しています。内臓も中味汁などの伝統料理に活かされ、豚足はコラーゲンたっぷりの煮込み料理に利用されます。このように、沖縄の食卓では豚が欠かせない存在です。

沖縄独特の調理法とは?

沖縄料理では、素材を活かしつつ保存性を高めるための独自の調理法が発展しました。豚肉に関しては、塩漬けや燻製といった保存技術が普及しています。

また、かつおだしや昆布だしをベースに豚肉を煮込む調理法が特徴的です。特にラフテーは、泡盛や黒糖を使用して調理され、沖縄特有の風味が際立つ一品です。

このほかにも長時間煮込むことで肉を柔らかくする調理法が多く見られ、じっくりと素材を引き出す伝統が受け継がれています。

豚の内臓を使った伝統料理

沖縄では豚の内臓を活用した料理が数多く存在します。

代表的なものに「中味汁」があり、これは豚の腸や胃をかつおだしで煮込んだスープ料理です。この料理は、お正月や冠婚葬祭などの特別な行事の際に提供され、沖縄の文化に根付く一品です。

また、豚の肝臓や心臓も炒め物や煮込みに使われ、栄養価が高い食材として愛されています。これらの料理は沖縄特有の技術と知恵が詰まった伝統の味です。

豚皮や骨の使い道:無駄にしない精神

沖縄の豚肉文化では、豚皮や骨といった部位もしっかりと活用されます。豚皮は「ミミガー」という料理として有名で、コリコリとした食感が楽しめる一品です。

また、骨はだしの材料として利用され、煮込むことで濃厚なスープが作られます。このように、「鳴き声以外全て食べる」という言葉が象徴するように、豚のすべてを無駄にせず活用する精神が沖縄料理には息づいているのです。

現代の家庭料理に見る伝統のエッセンス

現代の沖縄の家庭料理にも、伝統的な豚肉文化が色濃く受け継がれています。

日常の食卓では、豚肉を使ったジューシー(炊き込みご飯)やソーキそばが親しまれています。

また、野菜と豚肉を一緒に炒めるチャンプルー料理は、栄養バランスが良い家庭料理として定着しています。こうした料理には、伝統的な調理法や素材の活用法が反映されており、沖縄独自の「鳴き声以外全て食べる」文化のエッセンスが色濃く残っています。

沖縄の食卓を彩る代表的な豚肉料理

ラフテー:甘辛く煮込まれる豚の角煮

ラフテーは沖縄料理を代表する豚肉料理の一つで、豚の三枚肉(バラ肉)を使用した甘辛い角煮です。

伝統的には、長時間かけてじっくり煮込むことで豚肉が柔らかくなり、脂身が口の中でとろけるような食感を楽しめます。

泡盛や醤油、砂糖などを使うことで、奥深い甘さと香りが引き立つのが特徴です。ラフテーは沖縄の家庭でお祝いの席や特別な日に欠かせない一品であり、その濃厚な味わいは地元の人々から長く愛されています。

「豚は鳴き声以外全て食べる」という文化を象徴するこの料理は、沖縄の食卓を彩る特別な存在です。

ソーキそば:沖縄そばに欠かせない骨付き肉

ソーキそばは、沖縄そばと骨付き豚肉(ソーキ)が一体となった贅沢な料理です。

ソーキはあばら肉を指し、柔らかく煮込まれた骨付き肉は、噛むたびに旨味が広がります。そば自体は小麦粉を使用した独特のもちもちとした食感を持ち、豚の出汁で作られたスープは深いコクが特徴です。

ソーキそばは沖縄旅行者にも人気があり、その風味から沖縄料理全体の魅力を感じられる逸品となっています。まさに「豚肉文化」の象徴的な存在です。

ミミガー:豚耳を使った触感豊かな一品

ミミガーは、豚の耳を活用した沖縄ならではの珍味です。薄くスライスされた豚の耳は、コリコリとした触感が特徴で、ビールのおつまみや箸休めとして親しまれています。

調理方法はシンプルで、酢味噌やポン酢で和えたり、ゴマ油や野菜と一緒に炒めることが一般的です。

特にそのコラーゲン豊富な部分は美容にも良いとされ、女性にも人気があります。ミミガーは「豚の鳴き声以外は全て食べる」という精神を形にした沖縄料理の代表例とも言えます。

中味汁:豚の内臓を使った伝統的スープ

中味汁は、沖縄の正月やお祝いの場で提供される特別なスープで、豚の腸や胃などの内臓を主な具材としています。

内臓特有の風味を活かしながら、かつおだしや昆布だしで煮込んだスープはさっぱりした味わいが魅力です。

臭みを取るために下処理がしっかりと行われており、手間と技術の結晶とも言える料理です。特に沖縄では、食文化の中で「命を無駄にしない」という思いが大切にされており、中味汁はその精神をよく反映しています。

チラガー料理:豚頭の皮を使った極上料理

チラガーとは、豚の頭部の皮の部分を指します。この部位は、煮込みや炙り焼きにされることが多く、独特な歯ごたえと脂の旨味が楽しめる食材です。

沖縄では、お祝いの席や特別な行事の場で提供されることが多く、伝統的な料理としての地位を持っています。

チラガー料理は、豚肉文化の象徴とも言える「鳴き声以外は全て食べる」の思想を体現しており、豚の皮さえも無駄なく活用する沖縄の食の工夫が感じられます。

また、調理の際には下ごしらえが非常に重要で、素材の持つ特性を最大限に引き出す技術が求められるため、まさに伝統の知恵が詰まった料理と言えます。

豚肉文化に見る沖縄の精神的価値

命を余すことなく使う、感謝の心

沖縄の豚肉文化において、「豚は鳴き声以外はすべて食べる」という言葉があります。この言葉は、豚の命を無駄にしないという感謝の心を象徴しています。

沖縄の人々は部位や用途を問わず、豚肉をさまざまな料理に活用します。頭や足、内臓までも調理し、美味しく食卓を彩ることで命への敬意を表しています。

この文化は単なる食材の消費を超え、食べ物を大切にし尽くす沖縄の精神的価値を体現しています。

冠婚葬祭での豚肉料理の重要な役割

沖縄料理の中でも豚肉は、お正月やお盆といった特別な行事に欠かせない食材です。冠婚葬祭の際には豚肉をふんだんに使った料理が振る舞われ、参列者や家族と分かち合います。

例えば、お正月に提供される「中味汁」や「イナムドゥチ」は定番で、豚の内臓や肉と調味料が一体となった特別な一品です。

このように、豚肉は家族や地域の絆を深める役割を持ち合わせており、沖縄の社会的価値を支える要素として重視されています。

食文化が教える沖縄独自のサステナブル精神

沖縄では、豚肉を食材として最大限に利用することで、自然への感謝と持続可能な暮らしを尊重する文化を築いてきました。

「豚は鳴き声以外すべて食べる」という考え方は、食材を無駄にしない合理的でエコロジカルな精神の表れです。

例えば、豚皮や骨も廃棄せず、料理やだしとして再利用されます。こうしたサステナブルな姿勢は、現代の環境保全の観点からも再評価されています。

豚肉を中心とした食文化の観光資源化

沖縄の独自性あふれる豚肉文化は観光資源としても注目されています。ラフテーやソーキそばといった代表的な沖縄料理は、観光客にとっても魅力的な存在です。

また、地元の精肉店や料理教室では、豚肉の部位ごとの特徴や伝統的な調理法を学ぶことができ、沖縄旅行の新しい楽しみ方として人気を集めています。

このように、観光を通じて豚肉文化を国内外に広める取り組みが進んでいます。

未来への継承と課題:若者への伝統継承

沖縄の豚肉文化を将来にわたって受け継ぐためには、若者世代への伝統継承が重要です。現代生活において便利な食品や簡便な料理に頼る風潮が広がる中、伝統的な豚肉料理やその調理法を若い世代に伝える取り組みが求められています。

家庭や教育の場で、沖縄料理の知識や「豚は鳴き声以外すべて食べる」という精神を共有することが、未来への大切な課題です。この文化を次世代に継承することが、沖縄のアイデンティティを守る大きな一歩となるでしょう。

コメント